江東区で障害年金の申請サポートをしている「心と福祉とお金に強い社労士」西川です。

今回は、高齢者でも障害年金を受給できるのか? 障害年金は何歳までなら受給できるのかについて採り上げます。

障害年金は何歳まで受給できる?

結論から申し上げます。

障害年金は基本的には65歳までに受給する制度になっています。

但し、65歳過ぎても障害年金を受給できるケースもあり、後半に紹介します。

65歳以降で障害年金を受給できない大きな理由は、老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせ受給ができないためです。

それについて解説します。

老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できない

公的年金の種類

年金は、国民年金がベースの基礎年金と、会社員・公務員が入る社会保険がベースの厚生年金の2階建てになっています。

そして、年金には基礎年金、厚生年金ともに、老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあります。

| 公的年金 | 種類 | 目的 |

|---|---|---|

| ① 老齢年金 | 老齢基礎年金 | 老後の生活を支える |

| 老齢厚生年金 | ||

| ② 障害年金 | 障害基礎年金 | 病気や障害で日常生活や仕事に支障が出たときの生活を支える |

| 障害厚生年金 | ||

| ③ 遺族年金 | 遺族基礎年金 | 生活を支える家族が亡くなったときに残された家族の生活を支える |

| 遺族厚生年金 |

一人一年金の原則

年金に関しては、一人一年金が原則になっています。

たとえば、老齢基礎年金と障害基礎年金は同時受給することはできません。

どちらかを選ぶ必要があります。

但し、一年金といっても、基礎年金と厚生年金は別物なので、二つ受給できます。

そのため、老齢基礎年金と老齢厚生年金は併せて受給することができます。

併せて受給できる(できない)組み合わせ

但し、基礎年金と厚生年金の組み合わせによっては、併せて受給できないケースがあります。

それを表にまとめたものがこちらです。

| 併給 | 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 |

| 老齢基礎年金 | 〇 | × | 〇※ |

| 障害基礎年金 | 〇※ | 〇 | 〇※ |

| 遺族基礎年金 | × | × | 〇 |

この表を見ると、老齢基礎年金と障害厚生年金は、併せて受給できないことが分かります。

つまり、老齢基礎年金のみ、もしくは、障害厚生年金のみ、の受給になります。

65歳以降では障害基礎年金は受給できる状況が限られる

65歳を過ぎるとになると、障害基礎年金は請求できる状況が限られます。

障害年金には3つの申請方法があります。

| 障害年金の3つの請求方法 | 内容 |

|---|---|

| 認定日請求 | 初診日から原則1年6か月後の障害認定日の障害状態で請求 |

| 事後重症請求 | 障害認定日以降に障害等級に該当して請求 |

| 初めて2級以上請求 | 以前の障害等級と新しい障害等級合わせて2級以上に該当したときに請求 |

- 認定日請求の場合は、初診日が65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)でなければなりません(請求そのものは65歳以降でも可能)

- 事後重症請求の場合は、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求しなければなりません(事後重症請求の場合、65歳以降は請求できない)。

- 初めて2級以上請求の場合は、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに2級以上の障害状態になっている必要があります(請求そのものは65歳以降でも可能)。

65歳以降で障害厚生年金を請求しても意味がない理由

65歳でも、障害厚生年金は請求できるケースは多いです。

65歳以降で初めて受診したケースでも、その時に厚生年金に加入していれば、他の条件を満たせば障害厚生年金を受給できます。

但し、多くのケースで、65歳以降だと障害基礎年金の受給資格がありません。そうなると、障害厚生年金しかもらえないことになるため、老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらったほうが得なのです。

このケースでは障害厚生年金を請求できたとしてもする意味がありません。

老齢基礎年金+老齢厚生年金 > 障害厚生年金

そのため、実質的に多くのケースで65歳以上の場合は、障害年金を申請できない(申請しても意味がない)ことになります。

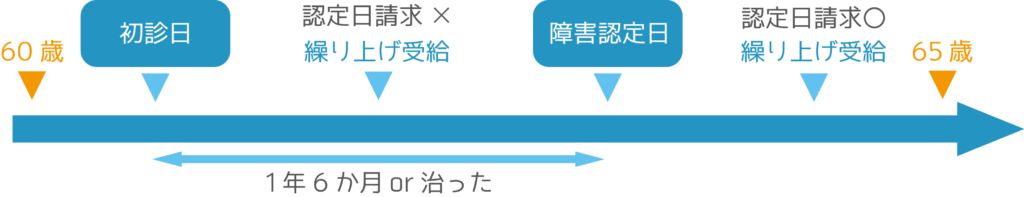

老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合の注意点

老齢基礎・厚生年金は60歳から繰り上げ受給することができます。

繰り上げ受給すると1か月あたり0.4%の減額になるため、本来受給できる65歳より5年早く受給すると24%減額になります。

0.4%×60か月=24%

繰り上げ受給後は、事後重症請求は一切できない

老齢基礎年金を繰り上げ受給すると、65歳未満でも事後重症請求ができなくなるため、注意が必要です。

認定日請求は、条件が合えば繰り上げ受給後でも請求可能

但し、老齢基礎年金の繰り上げ受給をする前に、初診日と障害認定日があれば、認定日請求をすることは可能です。但し、障害認定日が繰り上げ受給後にあれば、障害基礎年金は受給できません。

障害年金の受給資格を満たすために必要な初診日要件

障害年金の受給には「初診日」が非常に重要な役割を果たします。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日を指します。

障害年金の申請においては、以下の初診日に関するルールを押さえておくことが重要です。

初診日が65歳到達前であること

障害基礎年金を申請する場合、初診日が65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の前日(つまり65歳の誕生日の前々日=2日前)までである必要があります。

初診日が65歳以降のとき、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない場合に加入できる特例任意加入中であれば、一見、障害基礎年金を受給できそうですが、初診日の前日までの過去の年金保険料を3分の2以上納付している必要がある「保険料納付要件」を満たすことができない可能性が高く(特例任意加入は10年の受給資格期間を満たしていない人が対象。また保険料納付要件の特例ルールの適用は初診日が65歳未満が要件)、実質的に障害基礎年金を受給できないと思われます。

但し、ほとんど海外で生活していた人は保険料納付要件を満たす可能性があるかもしれず、稀なケースですが受給できることがあります。

初診日の証明が必要

医療機関の診断書やカルテなどで初診日を証明できることが求められます。

もし証明できない場合、障害年金の申請が難しくなります。

特に65歳を過ぎて請求する場合、過去の記録をしっかり確認しておくことが重要です

65歳以降でも受給を検討すべきケース

以下のような場合は、65歳以降でも障害年金を検討する価値があります。

- 65歳前(誕生日の前々日以前)に初診日がある

- 初診日から1年6か月後の障害認定日のときに障害状態に該当する

- 初診日の証明が可能

この場合、障害年金の認定日請求が可能です。

障害年金の受給にはさまざまな条件や選択肢があります。それぞれの状況に合わせた適切な判断をするためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

具体的なケースで迷った際は、ぜひお気軽にご相談ください。