江東区で障害年金の申請サポートをしている「心と福祉とお金に強い社労士」西川です。

こちらでは、障害年金がいくらもらえるのかについて、2つの具体的な事例を元に、計算方法を示したうえで、障害年金が実際にいくらもらえるのかを書いています。

障害年金の具体的な額のイメージをつかみたい方は、ぜひ参考にしてください。

障害年金の額

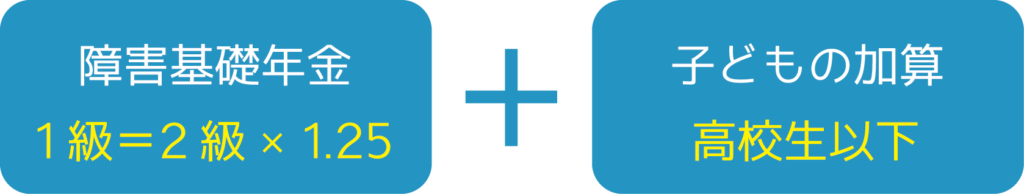

障害年金は、障害基礎年金(国民年金)と、障害厚生年金(厚生年金)の2つあります。

障害基礎年金は、障害等級1級、2級があります。

障害厚生年金は、障害等級1級、2級、3級があります。

障害基礎年金の金額

まず、障害基礎年金から見ていきます。

1級は、2級の1.25倍の額が支給されます。

| 等級 | 年金額(1年にもらえるお金) | 月額 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金1級 | 1,039,625円 | 86,635円 |

| 障害基礎年金2級 | 831,700円 | 69,308円 |

子の加算

また、高校生(18歳到達年度の3月31日)まで、もしくは、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子どもと生計維持関係にある場合は、子の加算が受けられます。

| 高校生までの子ども | 加算額 | 月額 |

|---|---|---|

| 1人目 | 239,300円 | 19,941円 |

| 2人目 | 239,300円 | 19,941円 |

| 3人目~ | 79,800円 | 6,650円 |

障害厚生年金の金額

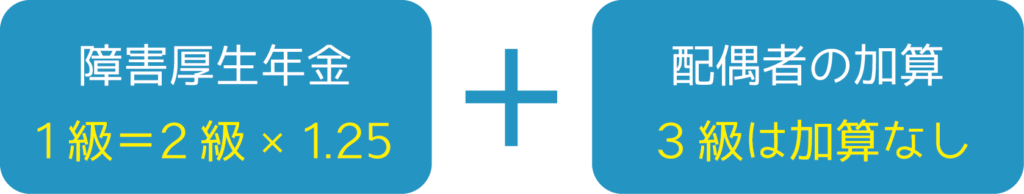

次に、障害厚生年金を見ていきます。

1級は、2級の1.25倍の額が支給されます。

| 等級 | 年金額(1年にもらえるお金) |

|---|---|

| 障害厚生年金1級 | 報酬比例部分×1.25+配偶者加算+障害基礎年金 |

| 障害厚生年金2級 | 報酬比例部分×1.00+配偶者加算+障害基礎年金 |

| 障害厚生年金3級 | 報酬比例部分 ※最低保証額623,800円 |

配偶者加算

また、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、1級、2級のみ配偶者の加算がもらえます。3級には配偶者加算はありません。

| 配偶者 | 加算額 | 月額 |

|---|---|---|

| 生計維持関係かつ65歳未満 | 239,300円 | 19,941円 |

障害厚生年金は、年収が多い人や、厚生年金の被保険者期間が長い人ほど、多くもらえる仕組みになっています。

障害基礎年金は、年収や被保険者期間が金額に影響しません。

具体的に事例で見ていきましょう。

ケース1:新卒で就職後、うつ病になり、障害年金を受給するケース

Aさん。25歳会社員。単身。厚生年金加入。障害認定日(初診日から1年6か月経過日)まで3年。平均標準報酬額200,000円。障害は3級相当。

3級相当なので、障害基礎年金は受給できず、障害厚生年金のみとなります。

障害厚生年金の額(報酬比例部分)は次の計算式になります。

| 語句説明 | 解説 |

|---|---|

| 平均標準報酬額 | 厚生年金加入時の平均的な収入のことです。 |

| 給付乗率 | 給与に応じた計算式で、5.481/1000となります。 |

- 平均標準報酬額とは、平成15年(2003年)4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。

- 平成15年(2003年)3月以前は、「平均標準報酬月額(賞与含まない)×7.125/1000×平成15年以前の加入期間の月数」で計算します。

- 給付乗率は、昭和21年(1946年)4月1日以前に生まれた方は異なります。「日本年金機構 年金額の計算に用いる数値 報酬比例部分の乗率」を参照

計算式に数字を当てはめると、下記になります。

200,000円×5.481/1000×36か月=39,463円

さすがにこれは年金額が少ないため、障害厚生年金では、厚生年金加入期間の月数が300か月に満たない場合、300か月(25年分の加入期間)あるとして計算されます。

そのため、次のようになります。

200,000円×5.481/1000×300か月=328,860円

この額は、最低保証額を下回っているため、Aさんが障害年金としてもらえる額は最低保証額の623,800円(令和7年度)となります。月額当たり51,983円です。

| Aさんがもらえる障害年金 | もらえる額(年額) | 月額 |

|---|---|---|

| 障害厚生年金3級 | 623,800円 | 51,983円 |

障害等級が2級の場合

もし、Aさんの障害等級が3級ではなく、2級のときは、障害厚生年金2級に加えて、障害基礎年金2級がもらえます。

障害基礎年金831,700円+障害厚生年金328,860円=1,160,560円

月額当たり96,713円です。

Aさんは独身のため、子や配偶者の加算はありません。

| Aさんがもらえる障害年金 | もらえる額(年額) | 月額 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金2級 | 831,700円 | 69,308円 |

| 障害厚生年金2級 | 328,860円 | 27,405円 |

| 合計 | 1,160,560円 | 96,713円 |

ケース2:35歳で人工透析を受けていて、障害年金を受給するケース

Bさん。35歳会社員。妻34歳、8歳、5歳の子の4人世帯。障害認定日までの厚生年金加入期間は12年。平均標準報酬額400,000円。障害は2級相当。初診日に厚生年金加入。

2級相当のため、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受けられます。

障害基礎年金は、子2人の加算があります。

831,700円+239,300円(子)+239,300円(子)=1,310,300円

障害厚生年金(報酬比例部分)を計算します。

障害厚生年金加入期間が12年(144か月)のため、300月に満たず、300月で計算します。

400,000円×5.481/1000×300か月=657,720円

障害厚生年金(1級、2級)には配偶者の加算があるため、加えます。

657,720円+239,300円(配偶者)=897,020円

障害基礎年金1,310,300円+障害厚生年金897,020円=2,207,320円

月額当たり183,943円です。

| Bさんがもらえる障害年金 | もらえる額(年額) | 月額 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金2級 | 1,310,300円 | 109,191円 |

| 障害厚生年金2級 | 897,020円 | 74,751円 |

| 合計 | 2,207,320円 | 183,943円 |

障害等級が1級の場合

Bさんが人工心臓の手術を行って、障害等級1級相当の場合、年金額はどの程度変わるか計算してみましょう。

障害基礎年金

831,700円×1.25+239,300円(子)+239,300円(子)=1,518,225円

障害厚生年金

657,720円×1.25+239,300円(配偶者)=1,061,450円

障害基礎年金1,518,225円+障害厚生年金1,061,450円=2,579,675円

月額当たり214,972円です。

| Bさんがもらえる障害年金 | もらえる額(年額) | 月額 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金1級 | 1,518,225円 | 126,518円 |

| 障害厚生年金1級 | 1,061,450円 | 88,454円 |

| 合計 | 2,579,675円 | 214,972円 |

Bさんが自営業(国民年金)の場合

もし、Bさんが会社員ではなく、自営業で国民年金加入だった場合はどうでしょうか。

あるいはBさんが、会社を辞めた後に初めて病院に行った場合はどうでしょうか。

障害等級1級の場合

831,700円×1.25+239,300円(子)+239,300円(子)=1,518,225円

障害等級2級の場合

831,700円+239,300円(子)+239,300円(子)=1,310,300円

| Bさんがもらえる障害年金 | もらえる額(年額) | 月額 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金1級の場合 | 1,518,225円 | 126,518円 |

| 障害基礎年金2級の場合 | 1,310,300円 | 109,191円 |

障害者年金生活者支援給付金

この記事では、障害年金生活者支援給付金(所得制限あり)は省略していますが、障害基礎年金を受給している方が対象となり、1級の場合は月額6,813円(年額81,756円、2級の場合は月額5,450円(年額65,400円)(令和7年度)が支給されます。

| 障害年金生活者支援給付金 | もらえる額(年額) | 月額 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金1級 | 81,756円 | 6,813円 |

| 障害基礎年金2級 | 65,400円 | 5,450円 |

年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、令和元年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げされたことに伴って、年金受給者の生活保障のために設けられた制度です。

【参考】ぼたん社労士事務所で申請サポートをした場合の報酬額

ぼたん社労士事務所で、障害年金の申請サポートをする場合にお支払いいただく報酬は、年金2か月分+消費税となります。受給が決まって、初めて年金が振り込まれてからお支払いいただきます。受給が決まらないときは報酬を請求いたしません。

ケース1のAさん(3級)の場合、103,966円+消費税=114,363円となります。

ケース2のBさん(2級)の場合、367,886円+消費税=404,675円となります。

本記事では、遡及(過去の年金をさかのぼって受給・最長5年)した場合の事例は記載しておりません。

遡及時は、ぼたん社労士事務所では、年金額の2か月分(+消費税)か、初回年金振込額の10%(+消費税)のいずれか高い額が報酬となります。

詳細は、下記をご覧ください。